Streuobst

Kurze Geschichte der Streuobstwiesen

Als die Äpfel und Birnen ins Rheinland kamen…

Der Obstbau in Mitteleuropa reicht mindestens 2.000 Jahre zurück. Wie so oft waren es die Römer, die hier mutmaßlich die ersten Impulse setzten. Als die Legionäre (in Sandalen?) über die Alpen marschierten, hatten sie die ersten Kultursorten von Apfel, Birne und Co. im Gepäck. Die Römer hatten die Auslese und Vermehrung besonders schmackhafter Sorten ihrerseits von den Griechen übernommen, die sie ihrerseits von den Persern hatten usw. (die Kaskade setzt sich im Falle des Apfels bis in die zentralasiatischen Gebirgszüge im heutigen Kasachstan fort, wo die ersten Ur-Äpfel wuchsen und noch heute wachsen).

Nicholas Roerich (1930) „Frühling in Kulu“ (public domain). Künstlerische Darstellung von Krishna vor einer Bergkulisse mit blühenden Rosengewächsen. Die Bergwelt Zentralasiens ist die Heimat von Sievers Apfel (Malus sieversii), dem Urahn unserer heutigen Kulturäpfel. Lauschte er einst Krishnas Flötenspiel?

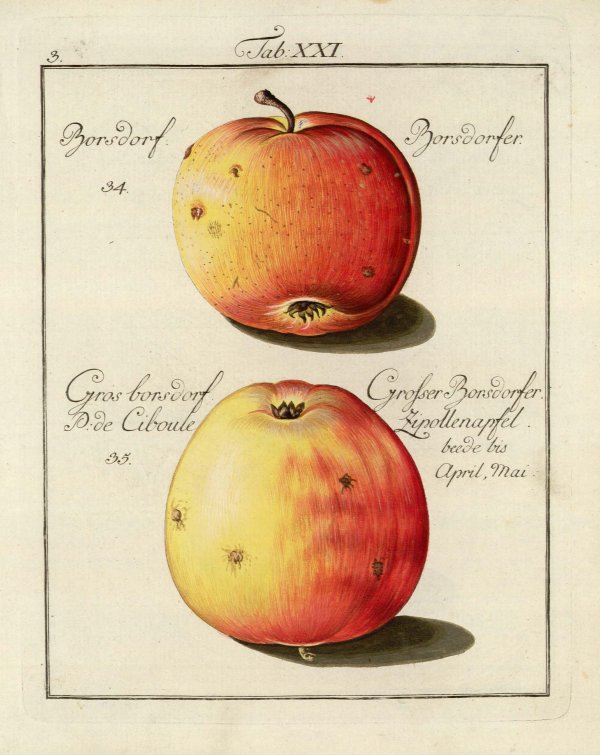

Als die Römer zu Beginn der Völkerwanderzeit ihre alten Provinzen im Rheinland aufgeben mussten, geriet die Obstkultur zunächst wieder in Vergessenheit, jedoch nicht vollständig. Es waren die Klöster und Krongüter, in denen die Kulturtechniken weiter praktiziert wurden. Besonders berühmt wurde die Landgüterverordnung Capitulare de villis von Kaiser Karl dem Großen, in der er detaillierte Reformen im Garten- und Landschaftsbau formulierte und erste Obstsorten namentlich benannte, die auf seinen Gütern gepflanzt werden sollten. In den folgenden Jahrhunderten entstanden in ganz Mitteleuropa, vorwiegend aber in Frankreich und England, die ersten Kultursorten von Äpfeln und Birnen, die bis in die Gegenwart überdauert haben (zum Beispiel die Borsdorfer Äpfel, der Königliche Krummstiel oder die Wintergoldparmäne).

Exkurs: Der Borsdorfer

Urapfel des Mittelalters

Er ist ein lebendes Fossil unter unseren Apfelsorten: der Borsdorfer. Genauer gesagt handelt es sich gar nicht um eine einzelne Sorte, sondern um eine ganze Gruppe von Kulturäpfeln. Der bekannteste unter ihnen ist der Edelborsdorfer: Klein, flachrund gebaut, und hier und da mit einer kecken Warze auf der goldgelben Backe. Die historische Abbildung (oberer Apfel) stammt aus Johann Prokop Mayers Pomona Franconia (1776 – 1801, public domain).

Die ersten Nachweise des Borsdorfers datieren je nach Quelle bis ins 12. Jahrhundert zurück. Sein Ursprung wird im Saaletal angenommen, vielleicht geht er auf den Ort Borsdorf nahe Meißen zurück. Malen wir uns also aus, wie die deutschen Fürsten und Ritter, die Bischöfe und Mönche im Hoch-Mittelalter zur Vesperzeit in einen Borsdorfer bissen – in einen Apfel des selben Baum-Individuums, das bis heute auf immer neue Unterlagen veredelt auf mancher Obstwiese weiterlebt. In der Potsdamer Alexandrowka-Kolonie steht gar ein mutmaßlich knapp 200 Jahre alter Baum des Herbstborsdorfers. Scheinbar unbeeindruckt hat er sämtliche Weltkriege und Systemwechsel überdauert.

Das 19. Jahrhundert gilt allgemein als Höhepunkt der Sortenvielfalt in Mitteleuropa. Allein etwa 2.000 Apfelsorten soll es um diese Zeit im deutschsprachigen Raum gegeben haben – bei weitem zu viele, um nicht den Überblick zu verlieren (zumal nahezu alle Sorten unter zahlreichen Synonymen und regionalen Namen bekannt waren). Im Zuge der zunehmenden Technisierung und wachsender Absatzmärkte im In- und Ausland wurde die schier unüberschaubare Sortenvielfalt immer mehr als Problem angesehen. Wo die entstehenden Pomologenvereine zunächst Zusammenschlüsse von passionierten Obstliebhabern aus der oberen Gesellschaftsschicht waren (so tummelten sich viele Lehrer, Pfarrer und Apotheker im Pomologen-Kosmos), drängten gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch die (klein)bürgerlichen Schichten in diese Kreise vor. Der daraus entstehende moderne Gartenbau wandte sich bald einer gänzlich anderen Richtung zu, als es die Sortenliebhaberei des 19. Jahrhunderts im Sinn hatte. Die Produktionsbedingungen im Obstbau hatten sich nun der maschinellen Ernte und Verarbeitung anzupassen. Man begann damit, das Sortensortiment zu vereinheitlichen und radikal zu vereinfachen. Anstelle der alten Sortenflut sollten wenige Dutzend Sorten die überregionale Vermarktung fördern und neue Absatzmärkte erschließen. Damit war nicht nur die genetische Vielfalt der alten, über viele Jahrhunderte ausgelesenen Sorten in Gefahr. Auch der landschaftsprägende Anbau von hochkronigen Obstbäumen wurde als nicht mehr zeitgemäß angesehen. An seine Stelle wurde der Anbau auf sogenannten Niederstammplantagen entwickelt.

Abgängiger Baum auf einer Streuobstwiese. Mangelnde Pflege infolge mangelnder Wertschätzung. Für den Naturschutz sind solche Totbäume nur ein kurzfristiger Gewinn. (Foto: NABU/ Rolf Jürgens)

So effizient diese Plantagen produzieren mochten, sie taten es fortan nur noch unter dem massiven Einsatz von Kunstdünger und Pestiziden. Zu groß, zu monoton, zu krankheitsanfällig waren die modernen Obstplantagen, um ohne Chemie auszukommen. Wo früher Steinkauz, Grünspecht und Gartenrotschwanz in den Höhlen alter Obstbäume brüteten, wo zahllose Kräuter die Wiesen und Weiden mit bunten Blütentupfern schmückten, wo Myriaden von Insekten summten und krabbelten, standen nach den großen Flurbereinigungen und Rodungen der 1950er bis 1970er Jahre nur noch endlose Reihen makelloser Obstbüsche.

Die Agrochemie hatte das alte Kulturlandschaftsbild völlig verändert, und sie tut es bis heute. Wo heute noch Streuobstwiesen überdauert haben, sind sie das Ergebnis eines wachsenden Naturschutzinteresses. Unter globalen Marktbedingungen sind sie längst nicht mehr wirtschaftlich. Und doch besitzen Streuobstwiesen einen Wert, der mit Geld nicht aufzuwiegen ist: Sie sind ein Hort der Vielfalt, ein Gen-Reservoir, und eine Liebeserklärung an unsere Landschaft.